- のぞみテクノロジーTOP

- 電気通信工事施工管理 2次検定講習会

◆技術のプロ+教えるプロの二刀流が書いた究極本◆

電気通信工事施工管理技士(1級2級・2次検定編)

全国書店で発売中

電気通信工事施工管理 2次検定対策コース

以下の2次検定に向けた、講習会の内容を収録したDVDになります。

・11月 2級電気通信工事 施工管理技術検定 2次検定

・12月 1級電気通信工事 施工管理技術検定 2次検定

(実際の講習会とは別日に、同じ内容を収録したものです)

講習会の概要

◆2025(令和7)年向け

◆電気通信工事 施工管理技術検定の対策講習会

◆1級および2級の両方に対応

◆2次検定専用

◆当面の間は、集合型の実施を見合わせ、DVD収録版の頒布を行っています

職位:のぞみテクノロジー取締役

学位:修士

保有:1級電気通信工事施工管理技士、教員免許、一陸技ほか

経験:無線設備設計、設計監理、施工管理、保守管理等

一言:始まったばかりの電気通信施工管理ですが、既に出題のパターンは解読できました。参加者だけにお教えします。

※当校は、教員免許を持たない講師は教壇に立たせません。

教える力、技術力、分析力の3つの柱で、受講者様を応援します。

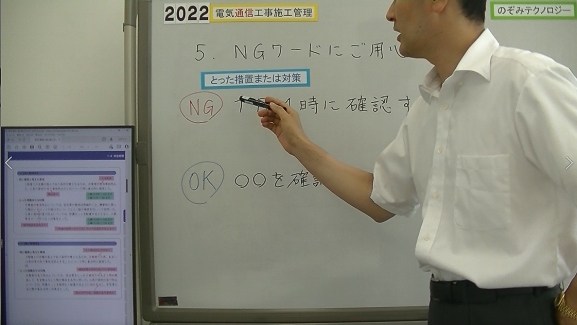

NGワードとは

お申込み

下記のアイコンをクリックしてお進みください。

Yahooショッピングでの決済となります。

| 科目 | 媒体 | 受付状況 | 時間 | 頒布価格 |

| 2次検定 | DVD収録版 |  |

約8時間19分 | 14,300円 |

お陰様で完売しました。

1日の入荷数を超えると、一時的に欠品状態になる場合があります。

時間をおいて、再度アクセスをお願い致します。

◆アイコンの凡例

: 発売開始まで、もう少々お待ちください。

: 発売開始まで、もう少々お待ちください。

: 在庫に余裕があります。ご購入可能です。

: 在庫に余裕があります。ご購入可能です。

: 残り部数が少なくなっています。

: 残り部数が少なくなっています。

: 申し訳ありません。完売となりました。

: 申し訳ありません。完売となりました。

: 受付を終了いたしました。

: 受付を終了いたしました。

300セット限定となっております。

頒布数が少なく、申し訳ございません。

講習会DVD収録版の概要

(ファイルはVOB形式です)

■ 1枚目 1時間58分 ■

・1 18分 はじめに

・2 17分 検定問題の構造

・3 15分 1級と2級の違い

・4 31分 落とすための検定

・5 21分 施工経験記述

・6 16分 題材にできる工事種

■ 2枚目 2時間1分 ■

・1 34分 工事内容

・2 25分 3管理の攻め方

・3 25分 ●●を書いているか

・4 37分 NGワードにご用心

■ 3枚目 2時間18分 ■

・1 39分 安全管理

・2 32分 工程管理

・3 32分 品質管理

・4 18分 チェック方法

・5 17分 施工管理留意事項

■ 4枚目 2時間2分 ■

・1 20分 JIS記号説明

・2 21分 ネットワーク工程表1(1級のみ)

・3 27分 ネットワーク工程表2(両級とも)

・4 17分 労働災害防止対策

・5 14分 用語記述

・6 23分 法令理解

合計 約8時間19分

(演習時間を省略しているため、実際の講習会より短時間になっています)

※ 映像内の一部に、焦点が合わない等の画面の乱れがありますが、学習を進める上では問題はありません。

推奨テキスト

DVDに付属はしません。各自での入手をお願いします。

2025年版 電気通信工事施工管理技士(1級2級 2次検定編)

技術評論社

ISBN:978-4-297-14959-8

(参考画像)

DVDご注文からお届けまでの流れ

クリックすると大きくなります。

14時を〆切とする一括処理を行っております。

首都圏近郊の地域へは、概ねこの日程にて流通する見込みです。

本講座の主な対象者

この電気通信工事施工管理の受験対策講座は、主に以下に該当する皆様を対象としています。

ご留意事項

当スクールは、高額なお金を積み上げて所定の講習時間を修了することで資格等が得られる 「養成課程」 ではありません。

費用をできるだけ抑え、効率の良い勉強法により短期間で必要充分な学力を身につけ、国家試験での合格を目指すための学習セミナーです。

本講座を受講したことによって、必ずしも学力の向上および実試験での合格を保証するものではありません。

また、当スクールが領布するあらゆる教材・学習支援資料も同様であり、これらを用いたことで生じた不都合・不利益等に対して、当スクールは一切の責任を負いません。

<< 前のページに戻る